اللّغة ليست مجرّد مجموعة أصوات مقروءة تحمل معنى، إنّما نظام يربط الشّخص بأسرته ومعتقداته وحكمته. إنّه أيضًا نظام يشكل الطّريقة التي نرى بها العالم وكيف نفكر فيه. إنّها حاملة لتواريخنا وتقاليدنا وفولكلورنا المختلف. بدونها ليس للثّقافة معنى مُجدٍ، لذلك؛ اللّغة هي هويّتنا.

لمزيد من استكشاف العلاقة بين اللّغة وبين الهويّة، تشرّفت بالجلوس مع المؤرخ وعالم الآثار وأستاذ الكتابات العربية القديمة الشّهير الدّكتور سليمان الذييب، والذي كان عضو هيئة تدريس سابقًا في جامعة الملك سعود، والآن عضو هيئة تدريس في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومستشار ثقافي في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومستشار متعاون في الهيئة الملكية في العلا، يدرّس اللّغات القديمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويدرّس في دورات في معهد اللّغات التابعة للهيئة الملكية للعلا.

المؤرخ وعالم الآثار وأستاذ الكتابات العربية القديمة الشّهير الدّكتور سليمان الذييب.

شكرًا لك دكتور على وقتك، حرصًا عليه سأنتقل مباشرة إلى الأسئلة: كيف دخلت تخصّص الآثار؟

حقيقة لم أقصد دخول هذا التخصص، وكان مصادفة. فقد تقدمت إلى الجامعة متأخرًا، وقيل لي لا يوجد لي مكان إلا في قسم اللّغة العربيّة أو في قسم الآثار، فاخترت الآثار. بعدها حدث ما حدث، ووقعت في عشق دراسة الآثار.

وما الذي جعلك تتخصّص باللّغات، هل كانت لديك خيارات أخرى؟

الدكتور عبدالرحمن الأنصاري -شفاه الله- كان يختار المعيد والطالب ويضع له التخصص، لأنّه أراد أن يكّون فريقًا من جميع التخصّصات الدقيقة ليعملوا معه، بل إنّه كان يختار الدولة الذي سيذهب لها الطالب، ويختار المشرف المناسب وليس الجامعة. فمثلًا يختار أفضل متخصص في العالم في علم الفخار، فيتم ابتعاث الطالب المتميز في هذا الأمر لهذا المشرف المتميز بخبرته وكفاءته. وقد لاحظ أنّي أبلي بشكل ممتاز في اللّغات القديمة.

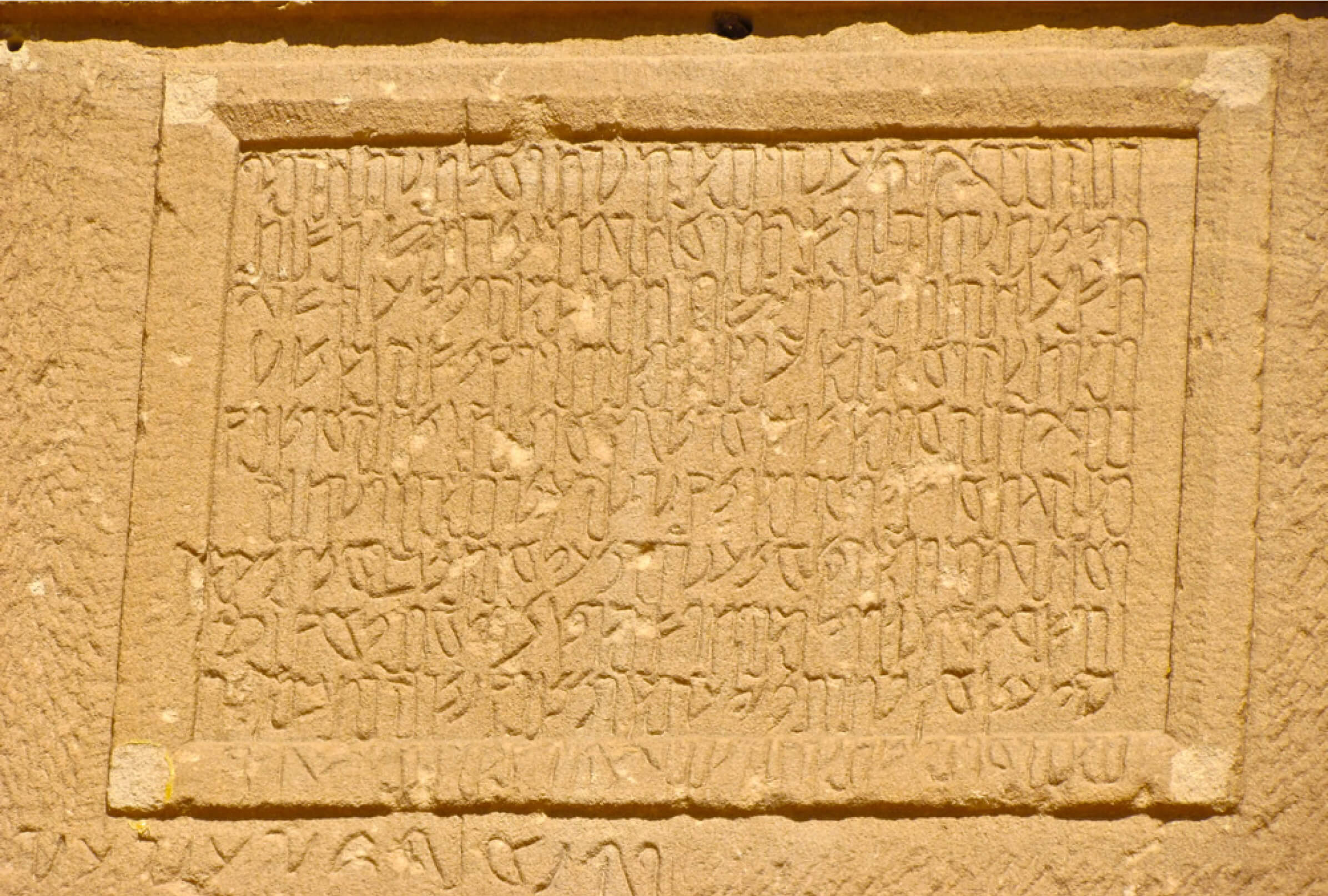

الأبجدية النبطية.

أعتقد أنّه أمر رائع أن تكون قادرًا على قراءة لغة من الماضي، وتعرف عن سرها وسحرها، هل تشكل ارتباطًا وثيقًا بينك وبين الماضي، بما أنّك من ندرة قليلة تقرأ هذه اللّغات القديمة؟

دعيني أسر لك بشيء في علم الآثار، المتخصص في قراءة النصوص يلقب بـ "الجوكر"، لأنّه يستطيع أن يعمل في الآثار كمنقب، ويكتب في التاريخ والحضارة، ويتعامل مع النقوش، فكتابة التاريخ بدون النقوش أمر صعب. في حين أنّ الآثاري القحّ مثل الطبيب الجراح، لا يمكنه أن يتعامل مع قراءة النقوش، لأنّ عمله الدقيق هو في التنقيب والبحث أو التعامل مع الفخار.

قارئ النقوش يشعر بأنّه يندمج مع المجتمع، وهذا ما أشعر به عندما أقرأ تلك النقوش عن فلانه بنت فلان عملت هكذا وهكذا وقالت كذا وكذا، فكأنما تتبادل الحوار مع شخص عاش قبلك آلاف أو مئات السنين.

بالطبع هذا لا يعني بأنّ المنقّب لا يستطيع قراءة الماضي ولكنها في الأمور المادية التي يجدها في مكان التنقيب، فالتنقيب بحد ذاته مثل قراءة أسطر كتاب. مثلاِ نكتب عن غرفة مثل هذه ونحاور هذه الجدران للتعرف إلى من عاش بها من قبل، والأدوات المستخدمة، الحرائق التي قد حدثت وكيفية رحيل وعودة الناس لهذه المنطقة أو غيرها.

لذلك أقول: نعم، أشعر أنَ بيني وبين الماضي ارتباطًا وثيقًا، وأنا من عشّاق الآثار.

سؤال بسيط في ظاهره مهم في فهمه؛ ما الرابط بين الهوية واللّغة؟

يتطلب هذا السؤال الرجوع إلى الماضي، إلى نشأة اللّغة. نحن نؤمن بأنّ الله سبحانه وتعالى خلق البشر من آدم وحواء، وعندما ارتكبا معصيتهما في الجنة، أنزلهما الله إلى الأرض. فإذ آمنا بهذا، إذن، نؤمن بأنّ جميعنا كبشر لدينا نفس الجينات، لأنّنا ننتمي لنفس الأبوين.

مع تقدم الزمن، بدأت البشرية تزداد تدريجيًّا، وتكاثرت عبر مئات الآلاف من السنين، وظهر نوعين من الاختلافات: الأول البيولوجي؛ والذي يتعلق ببنية الإنسان الجسدية ومظهره الخارجي، والثاني الاجتماعي؛ الذي تندرج فيه العادات والتقاليد والأديان واللّغات.

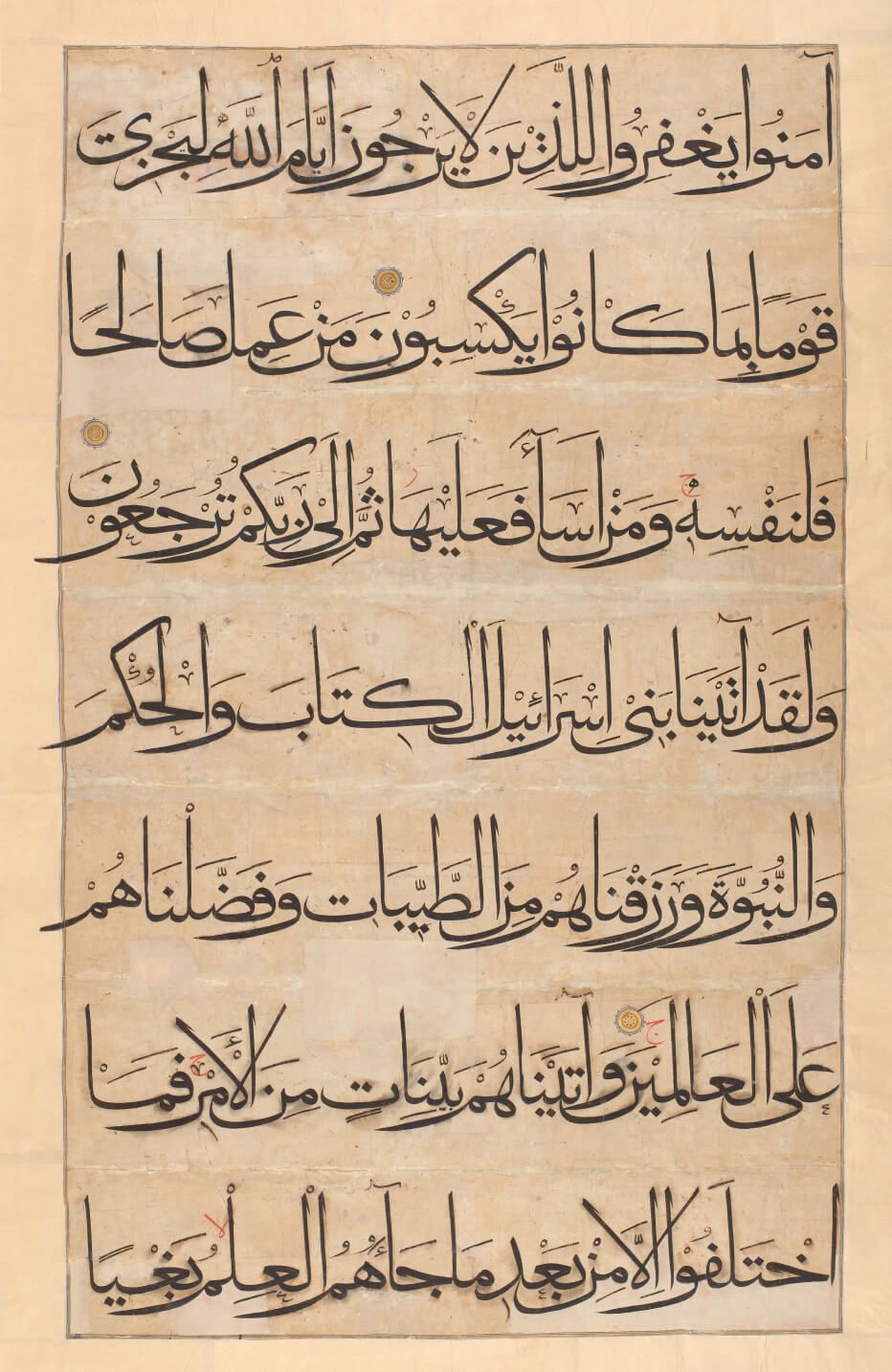

اللغة العربية الفصحى - صفحة من القرآن الكريم سورة الجاثية 14-17.

ما سبب هذا الاختلاف؟ ولماذا حصل هذا الاختلاف خلال آلاف القرون؟

الاختلاف البيولوجي شرحه بسيط، كمثال: كورونا وتحوراتها وتغيّرها من شكل لآخر، كذلك هي الجينات التي في الإنسان والتي تتأثر بنوع الطعام والبيئة. ففي شبه الجزيرة العربية، الحيوانات والأشجار تختلف عن تلك الموجودة في آسيا وأفريقيا. المفهوم والمعتقدات الاجتماعية اختلفت بين من يعيش في افريقيا ومن يعيش في آسيا أو غيرها، فبعضهم حرم أكل الحيوانات أو أنواع منها، وفي حين آخر توجد شعوب لا مانع لديها بأن يأكل البشر بعضهم بعضًا. فإذا أكل الإنسان لحم كلب أو قرد أو تمساح أو فيل، جزء من الجينات الموجودة في ذلك الحيوان تنتقل إلى الإنسان التي بدورها تنتقل من خلال الزواج والوراثة إلى الأولاد والأحفاد، هذا هو الاختلاف البيولوجي الذي غير شكل الإنسان، فأصبحت هذه هي الهوية المظهرية.

أما الاختلاف الاجتماعي، أي اختلاف العادات والتقاليد التي يتبناها المجتمع واللّغة التي يتحدث بها، والدين الذي يعتقد به، ظهور الاختلاف الاجتماعي هذا هو مجال حوارنا هذا، وليس البيولوجي لأنّه يعتمد على البيئة والطبيعة.

عندما ندرس الجانب الاجتماعي، نجد أنّ الهوية الاجتماعية تقوم على أساسين: الأول السلطة والهيمنة ورغبة الإنسان في الاستحواذ. مع الوقت وبهذه السمات، ظهرت لدينا مجموعات بشرية بشخصيات مختلفة ومتعددة، وتم خلق دافع لدى المجموعة من الناس بأن يتخذوا لهم قائدًا ومن ثم نسب أنفسهم إلى هذا القائد، بينما الذي على بعد عشرة كيلومترات ينسبون إلى شخص آخر. ومن هنا بدأت الهوية بأن يُسأل الشخص، من أنت؟ فيقول "أنا مع فلان" أو غيره. مثال على هذا نسبة الآشوريين إلى آشور، أو السبئيين إلى سبأ.

ثم تطور الحال إلى استحواذ المكان، فبدلًا من أن تكون هويتي تابعة إلى هذا الزعيم، تكون تابعة إلى المكان. فعندما نقول "الآكادي، – فهو نسبة إلى المواقع الجغرافي. مع هذا الاستحواذ ومع الاستقرار، تظهر طبقات المجتمع المختلفة ومن ثم تظهر الاختلافات والهويات – ومن هنا نسأل أنفسنا، كيف ظهرت اللّغات؟

قد لا يعلم الكثير بأنّ البيئة لها دور كبير جدًا في تطور اللّغة، فمثلًا البيئة الصحراوية لها لغة مختلفة، ومفردات مختلفة عن منطقة مليئة بالغابات، لماذا؟ لأنّها تخلو من أنهار أو أشجار كثيفة، فلا تحضر في لغتها كما تحضر في اللّغات الأخرى التي تنتشر في منطقة الغابات والأحراش الكثيفة.

الأنهار مثلًا ليست معروفة لدى العرب القدماء، لكنها معروفة جدًّا عند الآشوريين، وهذا ما يؤثر في لغاتهم الخاصة. اختلاف البيئة يؤدي إلى اختلاف مخارج الحروف أيضًا. ابسط مثال على هذه الظاهرة هو "شلونك – شلونتس – شلونج" جميعها تعني شيئًا واحدًا لكن النطق يختلف لاختلاف البيئة.

لكن هذه لهجة وليست لغة، أليس كذلك؟

صحيح، لكن اللّغة تتطور إلى لهجات، واللهجات تتطور إلى لغة. على سبيل المثال، اللّغة الألمانية والإنجليزية من أصل واحد، ومع تقدم الزمن انقسمت إلى لغتين.

مثال آخر، عندما تقرئين مقالًا مكتوبًا باللهجة التونسية، من المرجح بأنّك لن تفهمينها، مع إنّها كتبت بحروف اللّغة العربية، وبالمقابل هو لن يفهم ما تكتبين في لهجتك القصيمية.

لكن القرآن الكريم في الحقيقة أدى دورًا كبيرًا في الحفاظ على اللّغة العربية، لأنّه جمع ما بين سليمان الذييب السعودي وسيلمان الذييب الجزائري أو الأثيوبي أو الصومالي، القرآن الكريم هو من حافظ على نقاء اللّغة وبقائها وعدم اندثارها في المستقبل.

ما الذي يميز اللّغة العربية عن اللّغات الأخرى؟

أغلب العلماء يعتقدون بأنّ اللّغة البروتو-سيميتك أي اللّغة التي انبثقت منها اللّغات السامية كانت في الأساس اللّغة العربية. نحن كمسلمين نرى بأنّ اللّغة العربية هي لغة أهل الجنة، بينما اليهود يرون بأنّ العبرية هي لغة أهل الجنة، والمسيحيين يرون بأنّها الآرامية، ولدى كلٍّ منهم حجة لذلك.

لكن لا شك أنّ الله سبحانه وتعالى فضّل وميّز بعض اللّغات على بعضها، ومنها اللّغة العربية، لأنّه أنزل بها القرآن الكريم وأنهى رسالات السماء بآخر أنبيائه فيها. اللّغة الآرامية كانت لغة عيسى عليه السلام وكتب بها العهد الجديد. اللّغة العبرية فضلها الله بميزتين لم يمنحها لأي لغة أخرى– فقد تحدث الله بها مع موسى عليه السلام ثمّ تحدث بها مع أقوام موسى، أي أنه أنزل الألواح من السماء على قوم موسي عليه السلام والتي كانت باللّغة العبرية.

ميز الله أيضًا اللّغة المصرية القديمة أيضًا حيث قال سبحانه وتعالى: (قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ) طه/46، بعد أمره (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى) طه/43، عندما خشي موسى أن يقتلا على يد فرعون، وهو ما يدل على أنّ موسى يتحدث باللّغة الهيروغليفية مع فرعون.

وردًا على سؤالك حول ميزة اللّغة العربية، إنّها أكثر اللّغات مفردات. ولو نظرت في مادة ستجدين مفردات كثيرة، على سبيل المثال، الجمل له أسماء كثيرة كما هو الأسد وغيرهما، المفردات غنية وإذا تمّت مقارنتها بمفردات أخرى في لغات أخرى فإن الفارق كبير.

اللّغة العربية ليست صعبة كما يتصور بعض الناس، لكن طريقة تناولنا للغة في التعليم والتعامل معها أدّت إلى الإحساس بأنّها لغة صعبة. في الواقع هي ليست صعبة طالما يتعلم الشخص القواعد، فهي بمثابة أنظمة المرور، عندما تعرفها تسلك الطريق بيسر وأمان.

هل كانت اللهجات سابقًا تختلف عن لهجات اليوم؟

هناك قاعدة عامة: إن لم يكن من تطور حضاري وثقافي وتكنولوجي في المجتمع، لن تتطور اللّغة التي يتحدث بها، وهذا التطور هو الذي يعطي اللهجة عمقًا.

مثلا اللّغة النبطية استمرت لفترة زمنية قليلة، من القرن 2 قبل الميلاد، إلي القرن الرابع الميلادي. نسبيًا عمر اللّغة قصير، ولكن لو أخذنا الكتابة الثمودية التي جلّ مفرداتها عربية صرفة تقارب 99٪ من الكلمات، اختلفت فقطفي بعض المفردات ذات البعد التقني الحضاري التي تبنوها من الأمة المتحضرة المعاصرة لهم، وفي حالتهم كان الرومان، كلمة (استراتجا) وتعني الحاكم أو الجنرال، ليست كلمه عربية، أخذها الأنباط ونبوطوها، فادخلوا عليها (ال) التعريف وصارت الاسترتجا.

فتطور اللّغة من تطور المجتمع وغنى اللّغة من غنى المجتمع وتراثه الثقافي والحضاري (اجتماعي أو صناعي أو غيرهما). إذًا اللّغة أمر متغير ومتجدد – فطالما يتطور المجتمع ستتغير اللّغة ومن ثم اللهجة.

ما هو تصوركم للغة العربية ومدي تأثيرها في هويتنا، وتأثير الهوية في اللّغة. فكما تعلم العولمة جعلتنا كبشر نتشابه كثيرًا حتى وإن اختلفت ثقافاتنا، خاصة من ناحية المظهر الظاهري.

هذا ما يسمى بالهيمنة الثقافية، وبرأيي في الوضع الراهن الغرب هو الآن على رأس الفكر. السبب هو بأنّه قدم للبشرية الكثير في الفترة السابقة وحتى الآن، هيمن اقتصاديًا، ثقافيًا، حضاريًا، صناعيًا، في كلّ مجال. والهمينة سابقًا كانت تأخذ كثيرًا من الوقت لتظهر التأثير والتأثر. كمثال: مصر والعراق، أقوى دولتين في عصور ما قبل الإسلام، تأثيرهما على شبه الجزيرة العربية كان يحتاج وقت ربما يصل إلى مئات السنين حتى يتأثر العربي بهذا المنتج الحضاري والثقافي، ليأخذ ما يريد ويرفض ما يريد. اليوم الأمر يختلف، فالتأثير سريع جدًا، أحيانَا يكون فوريًّا.

التأثير في العصور الحجرية كان يأخذ مئات السنين لإحداث تغيير، فهو مثل سير السلحفاة، ولكن اليوم هو كالأرنب يقفز بسرعة هائلة.

لكن لا يعني هيمنة ثقافة معينة اختفاء ثقافة أخرى، فبعض اللّغات تجلس في غرفة الإنعاش، أي لم تندثر اللّغة بعد، وقد تتطلب العديد من السنين لإنعاشها مرة أخرى. اللّغة العبرية أفضل مثال على ذلك، كانت لغة الأديان وبعد السبي البابلي، اختفت اللّغة واستخدمت فقط في المعابد – أما اليوم، أنعشت اللّغة العبرية وتكتب فيها مقالات وأبحاث علمية كثيرة.

ولدي قناعة ويقين بأنّ اللّغة العربية ستتطور لتواكب العصر كما تطورت عبر التاريخ – ما كان يكتب في العصر العباسي يختلف عما كان يكتب في العصر الأموي، وكلاهما مختلف عن العصر الجاهلي، فطالما الأمة تتحضر وتتطور، ولا تنغلق على الماضي، فستتطور اللّغة.

سؤال قد يكون مضحكًا، هل أصوات اليوم مثل أصوات الأمس؟

ليست كلّها، الحرف لا يتغير، لكن المخرج يتغير. وهذا هو التأثير البيئي الذي تحدثنا عنه من قبل.

هل من الممكن القول أنّ المجتمع السعودي على دراية كافية باللّغات القديمة وبتأثيرها في اللّغة العربية؟

لا أظن، لكن هناك توجه عند بعض الباحثين الهواة. فهم ينشرون الكثير عن الآثار والكتابات وقد تكون خاطئة أحيانًا، وأعتقد أنّ السبب هو عدم وجود عملية متكاتفة ومتكاملة لنشر المعرفة، فالأكاديميين أمثالي لم نقم بدورنا المناط بنا، نكتب المواد بطريقة لا تصل المجتمع.

يجب احترام وتقدير الآثار وغيرها دون أن تتحول إلى هوية، بمعنى ربط حاضرنا بماضينا بشكل صحي لا يشكل عائقًا لحاضرنا.

وأعتقد أنّ هذه هي الطريقة المثلى لإنهاء هذا الحوار. شكرًا لك دكتور على وقتك وجهودك، ونأمل أن نسمع المزيد منك قريبًا.

العلا.

مكتبة Liyhan (Lehiani) نقوش صخرية قديمة مكتوبة باللغة الدادانية في جبل عكمة في العلا ، المملكة العربية السعودية.